2023. 4. 1. 23:04ㆍ영어논문

“There’s no such thing as a stupid question.” 멍청한 질문은 없다는 뜻이다. 그러나 실제로 내가 좀 이상한 질문을 하면 선생님들은 대부분 일단 이상한 눈초리로 나를 쳐다봤고, 빨리 수업이 끝나기를 바라는 다른 학생들은 또 시작이라며 수군대기 시작했다. 그런 교육 환경과 맞지 않는 나의 학습 태도는 대학과 대학원에 가서도 나아질 기미를 보이지 않았다. 미국에서도 역시 과정을 다 밟고 난 뒤에 서서히 연구 거리를 찾아 나서는 다른 대학원생들과 달리, 난 첫 학기부터 스스로 연구에 대한 질문을 던지고 답을 찾아다녔다. 아이러니하게도 그런 이상한 호기심 덕분에, 난 졸업 전에 논문이 두 편이나 게재되는 더 이상한 사건의 주인공이 되었다.

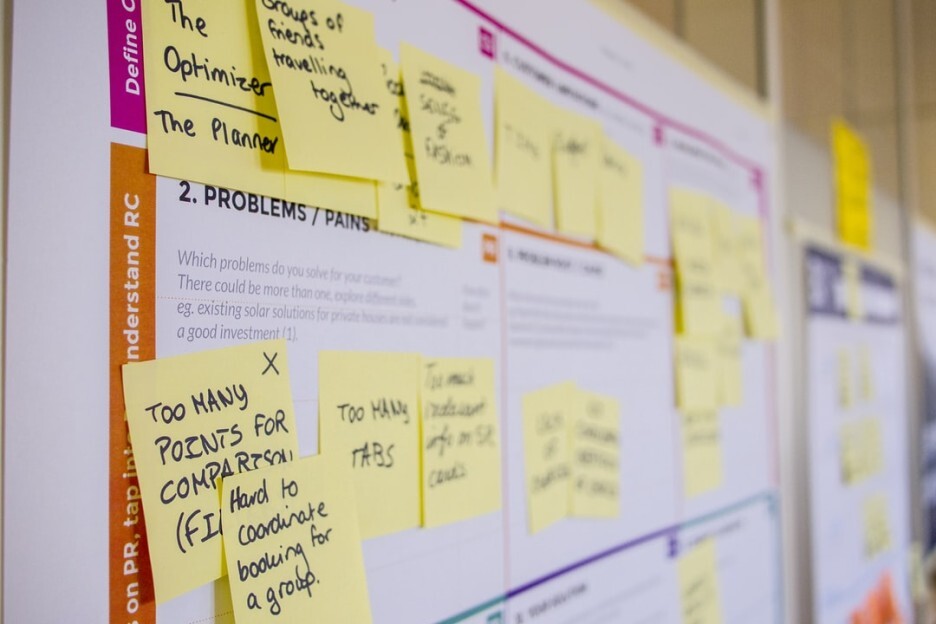

© epicantus, 출처 Unsplash

영어교육을 좀더 공부해보겠다고 미국으로 건너가면서 일찍이 내가 품고 있던 단순한 질문은 ‘왜 사람들이 게임은 좋아하면서 영어공부는 싫어할까’였다. 그래도 남들처럼 박사 과정을 모두 마치고 본격적으로 논문을 쓰려면 적어도 3, 4년은 더 기다려야 했다. 그러나 일찌감치 내가 관심 있는 주제도 대충 정해졌겠다, 그 주제에 대해 책도 좀 읽어보고 페이퍼도 찾아 읽으면 훨씬 도움이 될 거라는 막연한 추측과 더불어 내 연구 활동은 시작되었다. 그리고 내 예상은 크게 빗나가지 않았다. 학기마다 수업과 관련해 내가 관심 있는 주제에 대한 연구를 찾아 리뷰 페이퍼 하나 쓰는 것이 대부분의 수업이 요구하는 기말 과제였다. 그래서 내가 듣는 수업과 과정이 쌓일수록 난 내 연구 주제에 한 걸음씩 접근해 가고 있었다.

그러나 그런 주먹구구식의 접근법은 금방 한계를 드러내기 시작했다. 내 관심사를 따라 복사해온 논문들이 방안 여기저기에 수북이 쌓여갈 때쯤, 난 연구 문제가 좀 더 구체적이고 체계적일 필요가 있다고 생각했다. 내가 관심있던 주제의 연구 범위가 너무 일반적이고 넓다 보니 중심이 여기저기로 크게 흔들렸다. 그래서 아무리 연구하더라도 끝이 보이지 않을 것 같은 원론적인 문제들만 붙들고 꽤 많은 시간과 노력을 헛되이 쓰고 있었다. 재미있고 흥미로운 작업이었지만 손에 쥐어지는 것은 별로 없었다. 결국, 연구라는 것도 한정된 시간과 자원을 가지고 벌이는 일이라, 주어진 범위 안에서 연구를 마치고 결과까지 내놓으려면 그 주제와 범위가 구체적이고 좁아서 내가 감당할 수준의 것이어야 했다.

그런 현실에 직면하여 내 연구 주제를 더 구체적으로 가다듬기 시작했을 때, 듣게 된 말이 바로 “Researchable” Question이었다. 그대로 해석하자면 연구할 수 있는 연구 질문을 말한다. 처음에는 연구 가능한 질문만 해야 한다는 것이 왠지 작위적이라는 생각이 들었다. 그러나 그 말은 답이 있는 질문만 던져야 한다는 뜻이 아니라 연구자의 수준과 능력과 관심사에 맞고 여러 연구 조건과 정황을 고려해야 한다는 의미라는 것을 깨달았다. 그러면서 영어와 게임의 관계에 대한 내 호기심을 질문으로, 그것도 연구할 수 있는 질문으로 바꾸기 시작했다. 그래서 증명하기가 쉽지 않고 또 내가 사용할 수 있는 연구 도구들로는 한계가 있는 “Why”라는 질문에서, 내가 석사에서 전공한 언어학적 분석으로 많은 부분을 해결할 수 있는 “How”에 관한 질문으로 방향을 전환했다.

또한, 공학적 배경이 부족한 내가 연구하기에 쉽지 않은 게임, 그 자체에 대한 연구는 포기했다. 대신 게임을 기반으로 온라인 공간에서 벌어지는 일련의 현상들을 Beyond-game culture라 규정하고, 그 활동 중에서 영어 학습과 관련된 부분을 더 집중적으로 파고들기 시작했다. 연구 질문은 어떤 방법론을 사용하여 어떻게 연구를 디자인하고 전개하며, 어떤 분석을 통해 어떤 결과를 얻을 것인가를 결정한다. 또한, 어떤 방식으로 논문을 서술할 것인가까지 규정하는 논문 전체를 관통하는 중추라 할 수 있다. 그러므로 흥미로운 연구주제를 선정하고 선행 연구에 대한 분석을 통해 연구 문제를 찾더라도, 세부적인 연구 디자인이나 방법론은 상황과 여건에 따라 달라진다. 더욱이, 연구 문제 자체를 일부 조정해야 하는 경우도 있다.

몇 학기 동안 한 가지 주제에 대해 선행 연구들을 조사하면서 내 연구 문제는 계속해서 발전되었다. 또한, 그 문제를 연구하는데 사용할 수 있는 여러 방법론에 대한 수업을 들으면서 그 도구들을 실제로 내 연구에 적용하여 데이터도 얻게 되었다. 그러면서 1차 분석이 끝난 자료들로 내 연구에 대해 다른 사람들과 이야기할 수 있는 자리도 하나 둘 생겼다. 우선, 내가 다닌 학교에서는 매주 박사과정 학생들과 교수님들이 한 가지 주제에 대해 발표하고 서로 토론할 수 있는 세미나를 열었다. 내 논문 주제에 관심이 있는 한 교수님의 소개로 나도 그 세미나에서 내 연구에 대해 발표하고 토론할 기회를 얻었다. 더욱이, 그 1차 자료와 세미나에서 받은 피드백을 토대로 작성한 제안서 덕분에 난 그 다음 해 여름 캘리포니아에서 열리는 국제 학술대회에도 초청되었다.

물론, 내 운을 자랑하려는 것은 아니지만 그만큼 게임과 학습이라는 내 주제는 나뿐 아니라 이미 여러 학자들의 관심과 지지를 확보하고 있었다. 그래서 그 학술대회 발표를 기반으로 영어도 잘 못 하는 한국 출신 박사과정 학생이 쓴 논문은 몇 차례 수정을 거쳐 결국 저널에 게재되게 되었다. 지금 생각해 보면, 난 아주 운 좋게 얻어걸린 격이지만, 관련 학자들을 포함한 그 분야의 사람들이 관심이 있는 주제나 연구에 대해 논문을 쓰는 것이 중요하다. 그렇다고 학문적 시류에 편승하여 인기만 쫓아다니는 것은 바람직하지도 않고 가능한 일도 아니다. 그러나 논문도 어차피 다른 연구자나 심사위원이라는 독자를 전제로 하는 작업이니 만큼, 남들이 관심이 있고 중요하다고 생각하는 문제를 찾아 연구하는 것이 논문의 게재 확률을 높일 수 있는 또 하나의 중요한 팁이다.

“Curiosity killed the cat.”이라는 또 다른 속담에도 불구하고 용케도 아직 살아있는 나는 여전히 어리석은 질문을 참 많이 한다. 나이가 들어서도 변한 것이 별로 없다. 학창 시절 여러 사람들에게 눈치를 받았듯이, 아직도 내 질문이나 호기심은 여기저기서 문제가 되기도 하고 외계인 취급을 받기도 한다. 그러나 생각해 보면 고양이가 죽은 것이 호기심 때문이기도 하겠지만, 결국 고양이를 그때까지 살게 한 것도 호기심 덕분이었을 것이다. 호기심이 없는 고양이는 이미 고양이가 아닐 테니까. 아직까지 제대로 질문하는 법을 익히지 못한 나는 좋은 질문, 나쁜 질문, 쓸모 있는 질문, 쓸모 없는 질문을 잘 구별하지 못한다. 난 그저 궁금한 것이 많을 뿐이고, 여전히 호기심에 가득 찬 두 눈을 부릅뜨고 털을 곧추세운 채 경계를 늦추지 않을 것이다.

'영어논문' 카테고리의 다른 글

| [영어논문 작성법] 8. 결과냐, 논의냐, 그것이 문제로다 (1) | 2023.04.01 |

|---|---|

| [영어논문 작성법] 7. Methodology_서울에 가더라도, 모로 가면 안 된다 (0) | 2023.04.01 |

| [영어논문 작성법] 5.Literature Review _ 거인의 어깨에 올라서서 더 넓은 세상을 바라보라 (0) | 2023.04.01 |

| [영어논문 작성법] 4. Introduction _ Introduction이 Introduction이어야 하는 이유 (0) | 2023.04.01 |

| [영어 논문 작성법] 1. Abstract _ 얼굴만 보고 사귀는 것은 위험하다 (0) | 2023.04.01 |